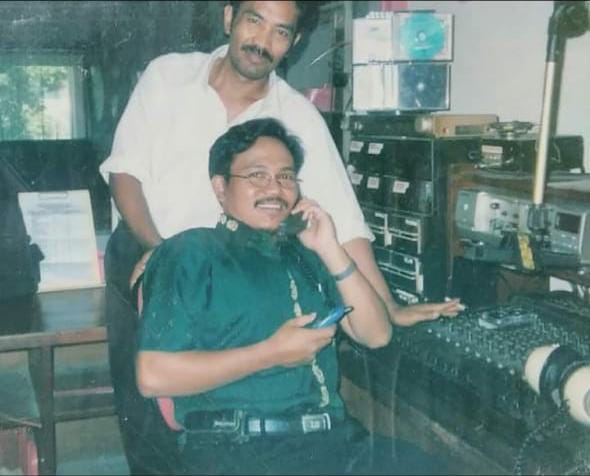

Dishubkominfo, Singaparna – Dalam perbincangan podcast yang berlangsung pada Kamis (15/4/2025), Cevi Whiesa Manunggaling Hurip, seorang budayawan muda mengungkapkan pandangannya terkait budaya Sunda, termasuk fenomena pamali, kesadaran lingkungan, dan filosofi luhur yang terkandung dalam kearifan lokal.

Menurut Cevi, banyak orang yang sering menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno atau terbelakang.

Namun, ia menegaskan bahwa justru pemahaman masyarakat yang kurang dalam memahami budaya itulah yang terkadang menjadi penyebab.

Ia juga turut menjelaskan bahwa pamali bukan hanya mitos atau hal yang terkait dengan keklenikan, melainkan sebuah aturan untuk menjaga keseimbangan alam dan ekosistem.

“Pamali teh naon sih gitu? Pamali teh yang dipamalikan, yang dilarang. Larang itu suci kan, disucikan gitu,” ujar Cevi.

Sebagai contoh, Cevi mengambil pamali yang diterapkan pada lingkungan alam. Di daerah pegunungan Sunda, terdapat berbagai jenis hutan yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya, seperti leuweung tutupan (hutan lindung) yang tidak boleh dimasuki, leuweung tutugan yang hanya boleh diakses di area tertentu, dan leuweung baladeuhan atau leuweung garapan yang bisa dipakai untuk pertanian dan sebagainya.

Cevi menjelaskan bahwa aturan tersebut bukan hanya sekadar larangan, melainkan bentuk pelestarian ekosistem yang sangat penting.

“Kenapa?, agar ekosistemnya terjaga. Hutan lindung atuh bahasa Indonesiana mah eta leweung tutupan teh,” tambah Cevi.

Lebih jauhnya, Cevi menjelaskan tentang tata ruang yang dalam budaya Sunda telah diajarkan sejak dahulu.

“Tataruang juga udah paham karuhun urang teh. Naon pahamna?. Gunung kudu awi-an, terus juga sungai kudu bersih lah intinya, sawah kudu hejo, kudu ngemplok gitu. Itu kan proses tata ruang,” jelas Cevi.

Konsep ini meliputi cara menjaga alam dengan tidak merusak ekosistem, misalnya dengan tidak membangun rumah di atas sawah atau di tengah hutan. Pemahaman seperti ini bertujuan untuk menjaga agar alam tetap lestari dan tidak terganggu.

“Jadi ulah ngaganggu ekosistem batur atuh, pake nu geus dibere ku maneh gitu. Jadi lamun rek nyieun imah teh sing merenah, ulah di sawah, ulah di leuweung,” ujar Cevi.

Selain itu, Cevi mengungkapkan bagaimana mitos dan cerita rakyat dalam budaya Sunda, seperti legenda Tangkuban Parahu dan Sangkuriang mengandung pesan-pesan moral dan filosofi yang mendalam.

Mitos ini tidak hanya sekadar cerita, tetapi sarat akan makna yang menyampaikan ajaran tentang kehidupan, hubungan manusia dengan alam, dan konsep kenegaraan.

“Sangkuriang teh ngomongkeun nagara sebenerna mah, lain ngomongkeun anak nu durhaka ka kolotna. Jadi disilibkeun, dipersonifikasikan. Kan ada metode keilmuan di Sunda mah disebutna panca curiga” jelas Cevi.

Cevi menjelaskan, Sangkuriang merupakan personifikasi dari konsep-konsep besar dalam kehidupan seperti kesetiaan, cinta tanah air, dan kearifan lokal.

“Padahal aslina mah Sangkuriang teh asal tina kecap sang Guru Hyang. Sang Guru Hyang itu adalah orang-orang yang menyampaikan ajaran Sunda ke masyarakat. Lalu disitu diceritakan bapakna teh anjing, Si tumang. Kenapa harus anjing?. Itu adalah simbol kesetiaan karena anjing itu hewan yang setia.

Si tumangna tina naon?. Si tumang itu, si na resi, tu na ratu, mang na rama, ang na hyang. Jadi, resi ratu rama hiyang, itu konsep. Konsep kenegaraan, cinta tanah air eta teh.

Lalu dayang Sumbi. Dayang Sumbi itu simbol kelembutan. Simbol ibu, simbol kasih sayang tanah ieu gitu,” jelasnya.

Selain itu, dalam pandangan Cevi, cerita rakyat bukanlah dongeng belaka, tetapi pengetahuan empiris yang berasal dari pengalaman hidup masyarakat Sunda yang telah diwariskan turun-temurun.

“Ari nu disebut elmu teh anu geus dialaman ku diri sorangan. Jadi sagala anu dicaritakeun ku batur, sagala nu dicaritakeun ku manusa, eta disebutna dangiang atau dongeng,” terang Cevi.

Bagi Cevi, pelestarian budaya dan alam Sunda bukanlah tugas individu atau pelaku seni semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama.

Ia mengajak masyarakat untuk kembali memahami pentingnya menjaga kearifan lokal, agar kesenian dan alam tetap lestari untuk generasi mendatang.

“Sagala rupa anu dilakonan ku manusa, eta elmu. Jadi elmu mah ulah euceuk, ulah ceuk cenah, tapi kudu ceuk aing geuning cenah,” tutup Cevi dengan tegas.***